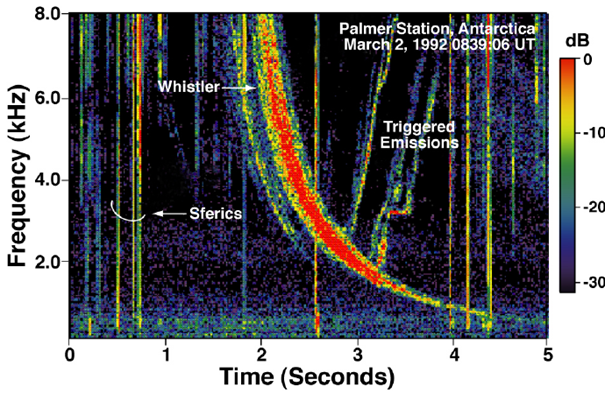

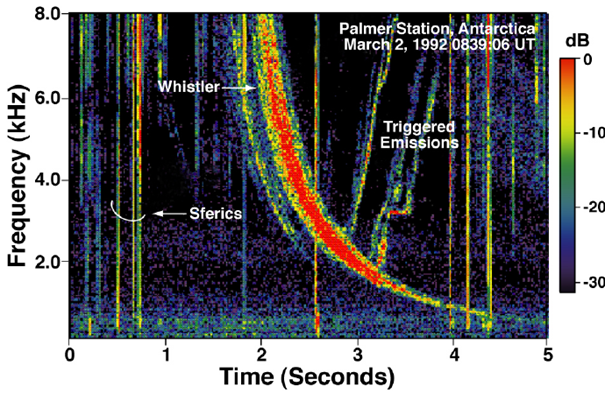

analyse en fréquence d'un signal naturel TBF reçu à la base Palmer en Antarctique

Nous sommes baignés dans un univers de phénomènes auxquels nos sens ne sont pas sensibles : il s'agit des ondes électromagnétiques.

Depuis la fin du 19ème siècle, les scientifiques ont mis au point des dispositifs permettant de recevoir et d'émettre ces signaux et à nous les rendre intelligibles sous la forme d'ondes sonores (de nature mécanique, auxquelles nos oreilles sont sensibles), de signaux lumineux (auxquels nos yeux sont sensibles), ou d'autres signaux électriques qui peuvent être traités par des dispositifs informatiques ou électroniques que les techniciens ont pu développer. Il s'agit de signaux artificiels, qui ont révolutionnés nos sociétés depuis bientôt 150 ans.

Mais bien avant l'apparition des technologies humaines, notre environnement est baigné par un océan de signaux électromagnétiques d'origine naturelle ; on peut citer, entre autre :

- les orages, qui provoquent des craquements lors de la réception des émetteurs de radio diffusion ;

- le soleil qui peut émettre, lors de certaines éruptions solaires, des ondes radio incohérentes et à large spectre sous la forme d'un souffle qui peut brouiller la réception des émetteurs de radio diffusion ;

- l'univers "profond" qui émet un spectre d'ondes lié à sa température (le bruit de fond cosmologique, découvert - par hasard - en 1964 - mais prévu par la théorie dès 1948),

mais dans des domaines de fréquence très élevées.

Il existe aussi d'autres phénomènes naturels qui émettent des ondes radioélectriques dans les domaines UBF (quelques Hz) et TBF (quelques centaines de Hz à quelques kHz), mais

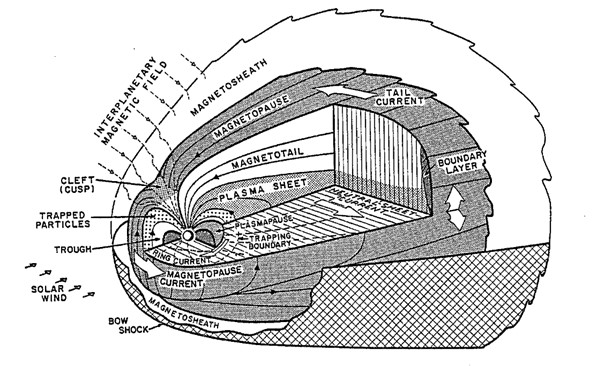

dont l'origine est situé à proximité de la Terre dans l'ionosphère et la magnétosphère. Ils résultent de 2 types de phénomènes :

1- L'interaction entre le vent solaire et le champ magnétique qui entoure notre planète.

Le vent solaire est constitué par :

- des rayons X qui se propagent à la vitesse de la lumière (8 minutes pour atteindre la Terre) et provoquent une ionisation supplémentaire quasi instantanée

dans les couches ionosphérique entre 100 et 1000 km de la surface de la Terre.

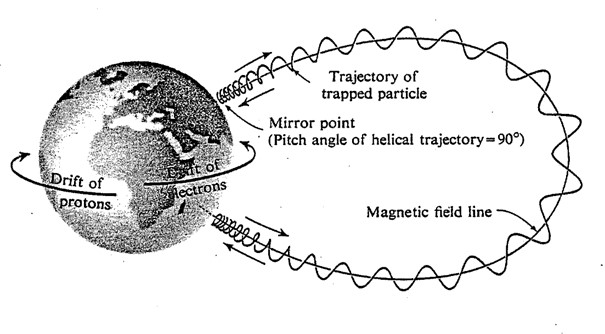

- un flux de particules chargées émises par le soleil, qui se propagent à quelques centaines de km/s, et qui interagissent avec le champ magnétique terrestre

en produisant des ondes électromagnétiques qui peuvent être reçues au sol ou par des satellites circulant dans la magnétosphère. Ces phénomènes peuvent durer des heures.

Les caractéristiques de ces ondes (fréquence, amplitude, phase) dépendent :

- de la masse de la particule : domaine UBF (1 à 10 Hz) pour les protons ; domaine TBF (50 à 5 000 Hz) pour les électrons ;

L'étude de ces caractéristiques permet de remonter aux valeurs de ces paramètres tout au long du trajet des ondes donc dans la magnétosphère.

Une représentation (schématique) de ces phénomènes est donnée ci-dessous :

- de l'intensité et de l'orientation du champ magnétique terrestre ;

- de l'intensité du vent solaire ;

- de l'état de l'ionosphère où ces ondes se propagent : densité électronique, stabilité notamment.

Cette propagation est dispersive, c'est à dire que la vitesse de propagation dépend de la fréquence. Ces phénomènes sont situés dans le domaine TBF.

Ainsi, l'impulsion radioélectrique émise par un éclair, qui est de très courte durée, va provoquer, après interaction dans le milieu de propagation,

une onde radioélectrique ressemblant à un sifflement dont la fréquence baisse rapidement.

La première détection de ces phénomènes a eu lieu dans les années 1880, quand des perturbations, sous la forme de "sifflements" parasites, sont apparues sur les signaux électriques du téléphone

transportés par les cables sous-marins. Mais à l'époque, aucune explication n'avait été trouvée.

Ce n'est qu'à la fin des années 1950 - et les premiers satellites - que ces phénomènes ont pu être expliqués, et que de nombreux programmes de recherches ont été lancés.

C'est ainsi que plusieurs laboratoires de recherche français ont mis en place, depuis l'année géophysique internationale de 1957-1958, des moyens de mesure de ces

phénomènes, notamment en Terre Adélie et à Kerguelen. Une synthèse et un bilan de ces études sont accessibles dans

un article publié par Robert GENDRIN chef du Groupe de Recherches Ionosphériques

(issu d'une collaboration entre le CNET, l'IPG et le CNRS) qui a exploité à l'époque les données acquises à Kerguelen par les capteurs que nous exploitions.

Il faut aussi noter que les équipes françaises, en collaboration avec des équipes soviétiques, ont développé et réalisé dans les années 1970 des expériences assez extraordinaires

consistant à injecter dans la magnétosphère des électrons lors de vols de fusées, et à étudier l'effet de leurs interactions avec la magnétosphère : aurores, ondes TBF, pluie de particules

chargées, notamment avec des capteurs à bord de la fusée et au point magnétiquement conjugué de Kerguelen situé à Sogra (1000 km au nord de Moscou).

C'est le programme

ARAKS

qui a donné lieu à plusieurs tirs de fusées, dont 2 tirs en 1975 à Kerguelen.

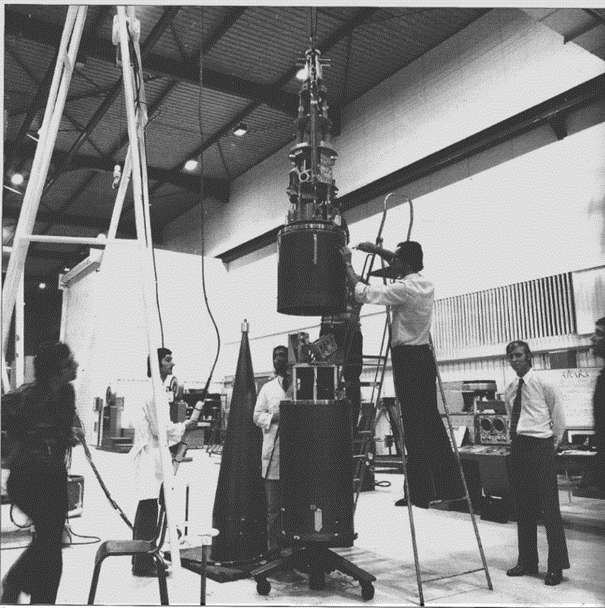

montage d'une charge embarquée ARAKS tir d'une fusée ERIDAN porteuse d'une expérience ARAKS

à TOULOUSE en septembre 1974 le 27/01/1975 à KerguelenCes expériences ont été des succès, et ont permis de beaucoup avancer dans la compréhension de ces phénomènes, et la connaissance de l'ionosphère et de la magnétosphère.

Il faut noter que l'étude des interactions entre l'ionosphère et le vent solaire avaient donné lieu, dès le début de l'installation de la base de Ports-aux-Français, à la réalisation d'expériences combinant la mise en oeuvre de moyens aéro-spatiaux transportant des moyens de mesure. Il s'agissait notamment :

* du lancement d'une série de 22 ballons-sondes au début des années 60, dans le cadre d'une collaboration franco-américaine ; ces ballons emportaient jusqu'à une quarantaine de km d'altitude des moyens de mesures des aurores (photomètres) et des paramètres magnétiques et de rayonnement (RX notamment) associés aux aurores.

* du lancement de fusées-sondes soviétiques M-100 dans le cadre d'une collaboration franco-soviétique initiée en 1973 entre l'organisme Intercosmos et le CNES. Ce programme était mieux connu des hivernants par son abréviation Fusov (pour "fusée soviétique" !). Il était destiné à obtenir des informations in-situ sur les caractéristiques physico-chimiques du milieu ambiant jusqu'à 90 km d'altitude. La M-100 était une fusée bi-étage à propergol solide emportant une tête contenant les moyens de mesure, l'ensemble étant totalement sous la maîtrise des techniciens soviétiques.

Les tirs s'effectaient toujours la nuit, ce qui donnait lieu à des images spectaculaires :

La tête, une fois larguée, redescendait sous parachute en une cinquantaine de minutes. Au cours de la descente, les données étaient transmises par radio, et en dessous de 50km, un radar pouvait être utilisé pour suivre la trajectoire de la tête afin de déterminer les vents en altitude.

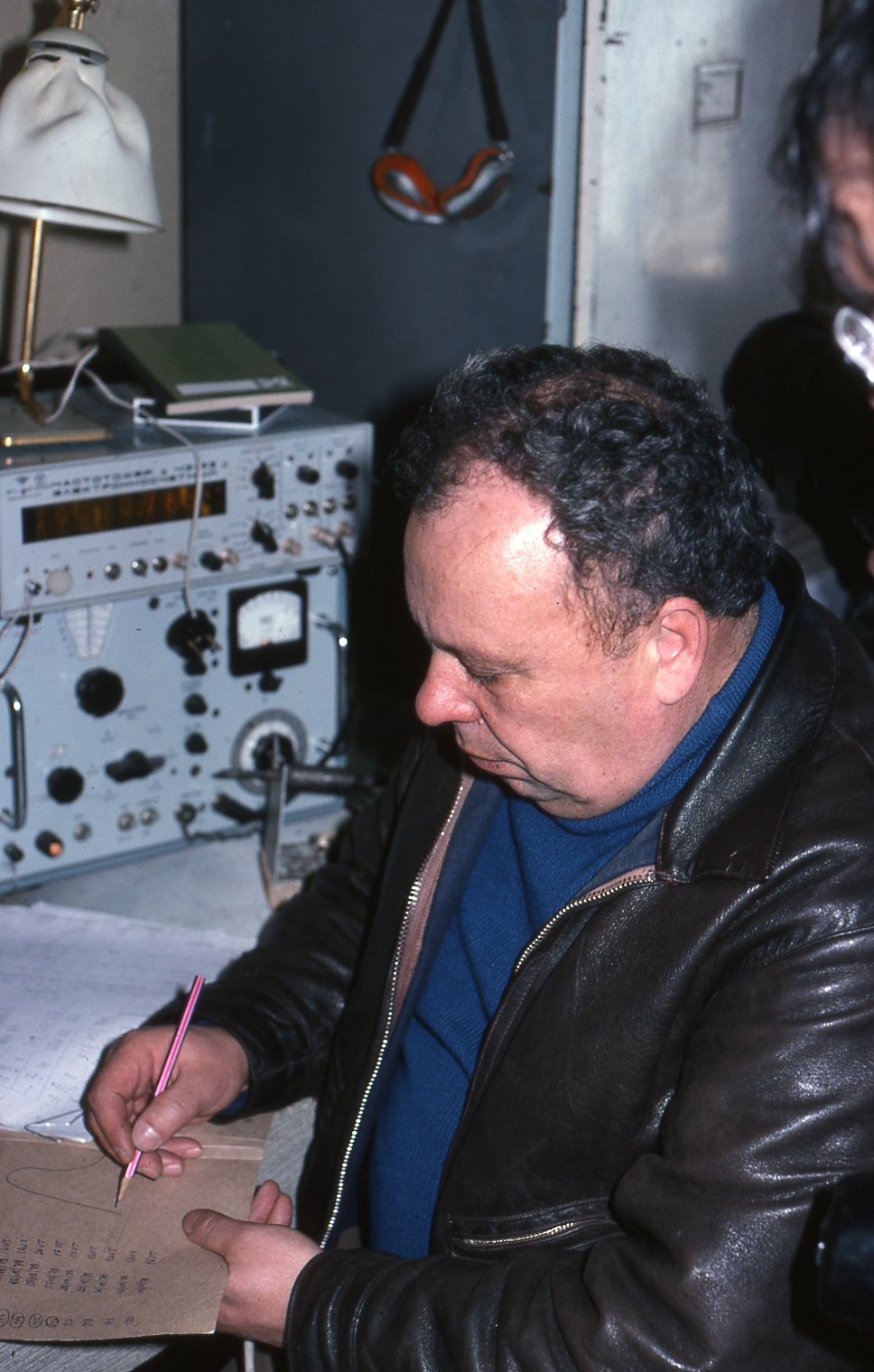

S'agissant de mesures transmises par radio, ce sujet m'avait fort intéressé, et j'avais tenté d'en savoir un peu plus. C'est ainsi que j'ai d'abord voulu trouver la fréquence d'émission des télémesures. Après une écoute attentive sur un récepteur toute bande dont je disposais, j'ai pu remarquer qu'une bande de signaux bizarres sur 15 kHz autour de 20.8 MHz apparaissait lors des tirs de fusée, et qu'elle durait une cinquantaine de minutes ! Bingo, j'avais trouvé !

Mais mon enquête s'est arrêtée là, en l'absence d'information sur le codage utilisé. Même si Vitaly, le technicien radio de l'équipe soviétique s'est laissé aller à quelques confidences - en privé ! -

Je n'en ai pas appris suffisamment pour entreprendre un décodage des données - dommage, même si aucun secret d'état n'était en cause !

Chaque année (jusqu'au milieu des années 1980), une quizaine de fusées étaient lancées par une équipe d'une dizaine de techniciens séjournant sur la base pendant plusieurs semaines, et complètement intégrés à la vie de la base. Dans le contexte de l'époque (en pleine guerre froide - quand même !), cette situation fut l'occasion de discussions informelles fort intéressantes, même si elles étaient menées dans une ambiance de grande retenue de part et d'autre ; le jeu des hivernants français étant de deviner qui était le véritable commissaire politique de l'équipe soviétique, sachant qu'un "faux" nous avait été présenté (sous le titre de "chef de l'expédition"). La vérité, 45 ans après les faits, n'a toujours pas été révélée !.

Pour aiguiser votre sagacité, voici la photo de l'équipe soviétique de 1979 ; un commissaire politique s'y cache : trouver le !

Bien que le programme soit fini depuis plus de 40 ans, il a laissé quelques souvenirs profondément enfoncés dans le sol :

Il s'agit des premiers étages des fusées qui étaient largués après une dizaine de secondes de propulsion, et qui retombaient dans la péninsule Courbet, à une dizaine de kilomètres à l'Est de la base !.

C'est dans ce contexte que j'ai intégré le Laboratoire de Géophysique Externe de St Maur des Fossés qui avait conçu et mis en place la station UBF/TBF de Kerguelen.

Avec mon collègue Jean François Lanselle, nous avons exploité et maintenu les moyens de mesure, et assuré l'enregistrement des signaux UBF/TBF reçus à Kerguelen

ou par des satellites défilants des programmes ISIS et GEOS.

Pour cela nous disposions :

- d'une série de capteurs (des gros bobinages) situés à proximité du Laboratoire, lui même implanté à 4 km de la base, pour éviter tout parasitage :

- d'une autre série de capteurs implantés dans une station automatique située à Pointe Suzanne, à 20 km à vol d'oiseau de la base, et télécommandée par une liaison numérique SHF sur 2 GHz :

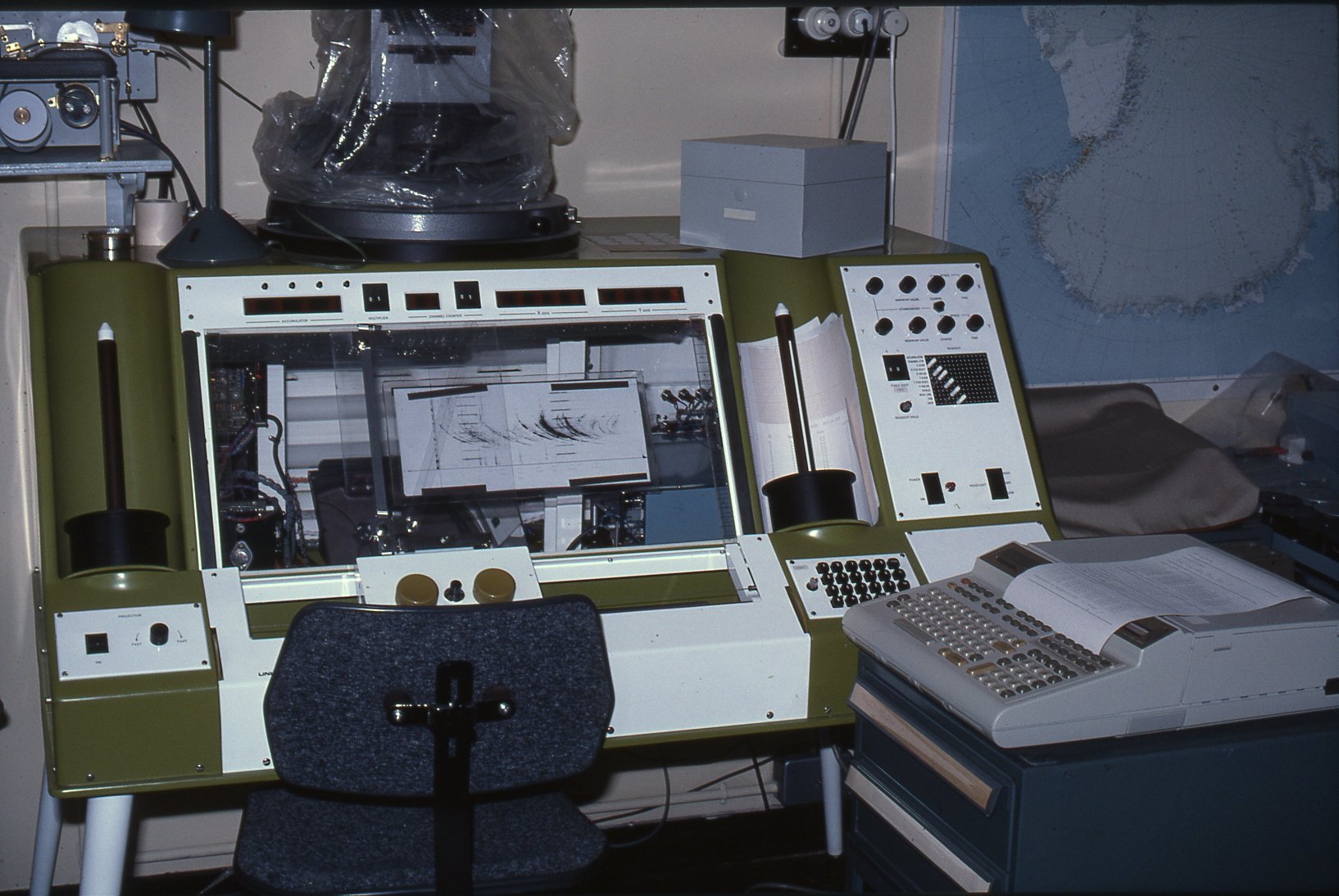

- d'une station de télécommande et de réception de signaux UBF/TBF reçus par les satellites défilants des programmes ISIS et GEOS

- de divers moyens d'enregistrement et d'analyse des signaux reçus

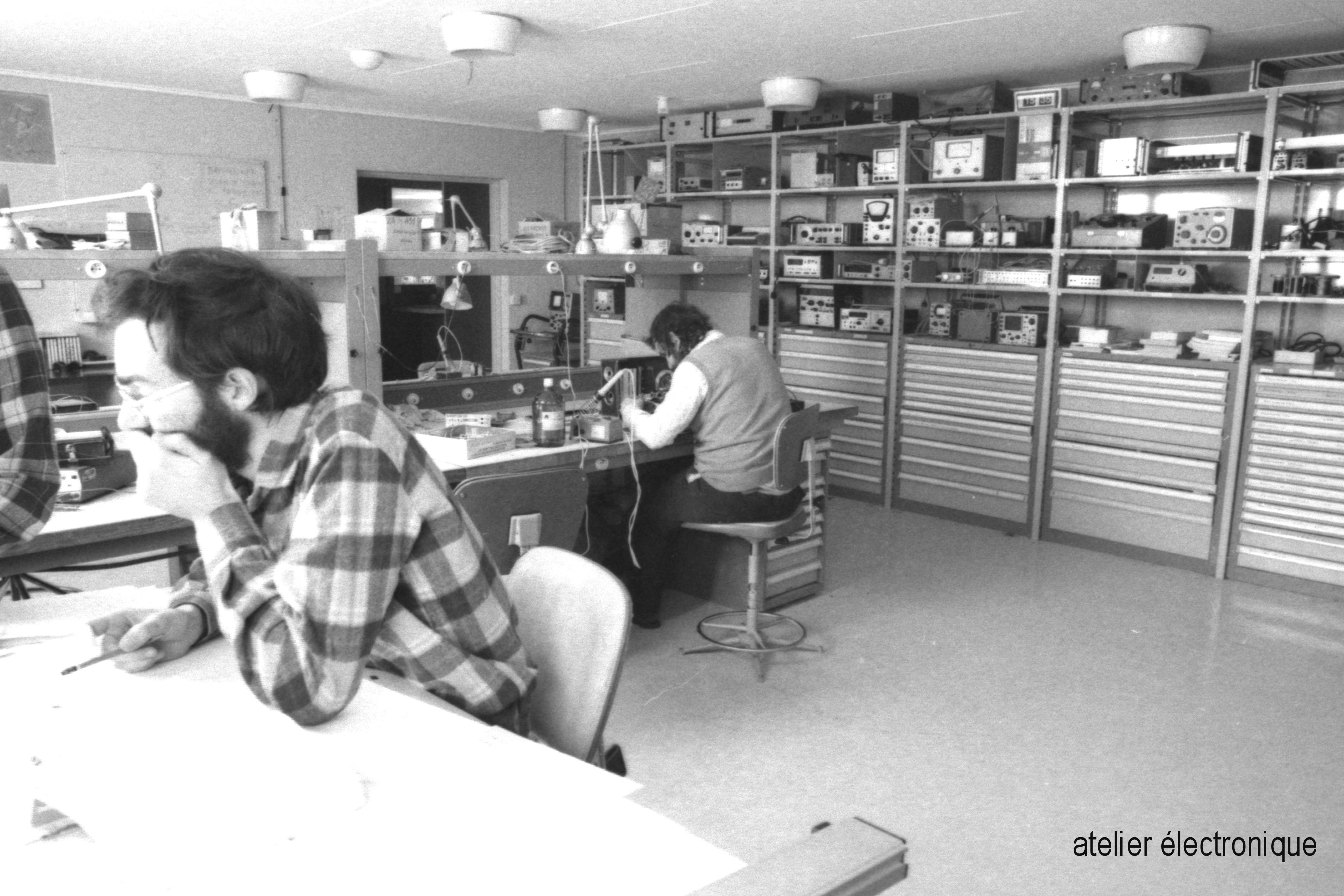

- d'un laboratoire de maintenance électronique

A titre d'exemple, voici 2 fichiers audio qui illustrent à quoi ressemblent ces signaux radioélectriques d'origine naturelle que nous avons reçus à Kerguelen, une fois transposés

dans le domaine sonore :

- une série de sifflements dans le domaine TBF (0.5 à 5 KHz) déclenchés par des éclairs d'orages en Afrique centrale ;

- une séquence de signaux complexes dans la bande 0.1 à 10 Hz appellés perles. Ces évènements peuvent durer des heures et ne sont pas audibles après conversion en signal audio car beaucoup trop bas en fréquence ; mais si on relit l'enregistrement audio 512 fois plus vite, les signaux sont décalés dans le domaine audible : ici de 50 à 5000 Hz.

N'est ce pas magique ? et encore une fois : ce sont des signaux d'origine naturelle !

Ces 16 mois passés dans ce Laboratoire ont constitué une expérience professionnelle unique et passionnante, avec des activités très variées

allant du dépannage électronique, de la programmation des premiers calculateurs PDP11 qui arrivaient dans

le domaine scientifique, de l'acquisition et de l'analyse des signaux géophysiques, la rédaction de rapports, le dialogue avec les scientifiques restés en Métropole,

mais aussi de la plomberie, du terrassement, de la mécanique, et l'animation d'une station de radio diffusant de la musique 24h/24 sur la base, agrémenté d'interviews

et de petites annonces !.